スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポートまとめ

スカイアーチネットワークス杯 第8回ICTトラブルシューティングコンテストのレポートまとめです。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました!

準備期間~本番

スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポート 準備期間

スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポート DAY1

スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 レポート DAY2

告知~参加者募集期間

第8回ICTトラブルシューティングコンテスト実施要項/運営委員募集

スカイアーチネットワークス杯 第8回ICTトラブルシューティングコンテスト 参加チーム募集要項

スカイアーチネットワークス杯 第8回 ICTトラブルシューティングコンテスト 参加チーム決定

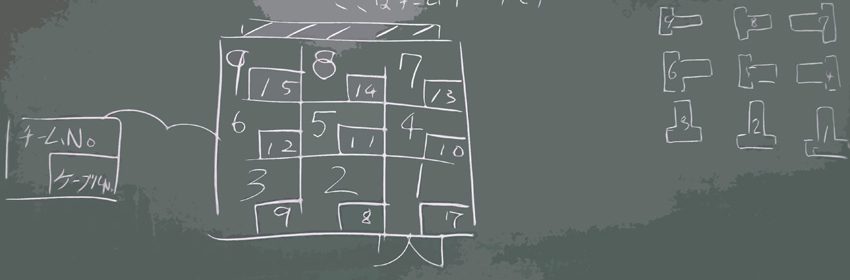

スカイアーチネットワークス杯 ICTSC8 「本選競技ルール概要」

運営、参加者、外部記事

運営

ICTSC8競技中に発生したトラブルの技術的な観点での解説

ICTSC8の問題解説 [ストーム制御とVSRX]

その他問題解説の記事はこちらに掲載予定。

参加者